【荒野中的救贖03】

講題:是「荒野」還是「彼岸」?── 從生態觀的差異談狩獵、保育及動物權保護的爭議

講師:官大偉 (政治大學民族學系 副教授)

(蕭嘉棋整理)

【引言】動物當代思潮「荒野中的救贖:邁向原住民狩獵與動物保護的平衡」研討會,邀請九位來自原民權益、原民狩獵文化、動物權、野生動物保育及動物保護運動的專家學者發表演說,從動物權倫理、生態保育觀點到資源管理分析,來分析如何形成一種能夠考慮動物保護的原住民狩獵,除增進主流社會及原住民朋友對動物保護的理解外,也希望能貢獻更深入的觀點,使未來政府決策更為多元。

我是來自政大民族學系的官大偉,我也是來自新竹縣尖石鄉的泰雅族。過去很長一段時間,原住民狩獵跟動物保護的議題,一直很難找到對話的機會,今天有好幾位不同領域的學者專家、社區人士,能夠各自從不同的角度來分享。我想扮演兩者之間的橋樑讓大家來一起想一想,一起思考如何溝通。

首先,什麼是「荒野」?

大家看一看這張照片,我們常說要親近大自然,就把小孩子帶去鄉下、田野間去,這個是不是自然?對有些人來講,可能是自然,對有些人來講,可能一點都稱不上自然。你看到的道路、田的方格狀,其實是過去人類活動所留下的軌跡,它有它歷史地理(?)的因素,種出來的作物、耕作的方式,產生了地景,當然,也是人為活動的結果。

那到底,在我們的觀念裡面,什麼是「自然」?或者說,「荒野」到底是怎麼一回事?眼尖的人,可能會知道這個是鴛鴦湖自然保留區的一個高山自然湖泊,相對於前面兩者,顯然是受到人為影響跟破壞比較少的,可是,所謂的自然保留區,其實是人為框下來、劃設之後產生的結果,也就是說,它是人們刻意塑造之下的一個結果,所以它其實一點都不自然。

我們甚至可以進一步思考,在語言概念裡面的「自然」這件事情。我曾經問過使用不同語言的人,包含原住民等不同的族群,在您們的語言裡面有沒有「自然」這個字眼?有的有、有的沒有,也就是說,在某些文化裡面創造出「自然」的概念,可能是都沒有人碰過的,跟人類社會對立的那一面,但並不一定所有文化都這麼理解人類社會以外、或是人類社會周邊的這些事情。

過去,比如日本的殖民者到台灣的山林,他覺得那是一片天然的富原,所以在他們的政策文件裡面,就曾經提到說:「只見番地,不見番人」,對我們來講,比較重要的是裡面的這些資源。現在林務局所管轄的這個林地,從日治時期開始將山林收歸國有,把這個自然的、天然的富原劃在國家的管轄之下。

再舉司馬庫斯的例子。有一位加拿大的生態學者到司馬庫斯去做了林相調查,可是這位加拿大的生態學家跟台灣的生態學者合作所做出來的這個研究告訴我們,司馬庫斯看起來好像是自然森林的那個部分,其實是泰雅族人過去很長一段時間在這裡所經營的結果,包含這邊的土壤或是林相,或是留下來的人工設施。他甚至進一步用泰雅族的地名,去跟現在對於森林、土地、物種的命名方式做比較,加拿大學者發現,泰雅族的地名同時結合了幾種元素,包含對於地的描述、植被的描述、以及人類在上面活動過的歷史。所以從這些地名推回去,這片山林的範圍其實是經營過的結果。

西方的財產權理論認為,當人類的勞動力投入之後,改變那個土地的狀態,我就可以宣稱這是我的財產,這也是為什麼當白人到澳洲去殖民的時候,覺得這是無人之境,因為他覺得那是沒有被改變過的,可是這樣的一種觀念,它背後的預設忽略了一件事情或一種可能,就是把棲地維護好,讓食物可以在這裡產出,它是不是一種土地使用的方式?如果是的話,你看起來是一片自然地景的山林,對於在這邊長期活動的人來講,他覺得這是一個文化的遞延。

(裴家騏2010)

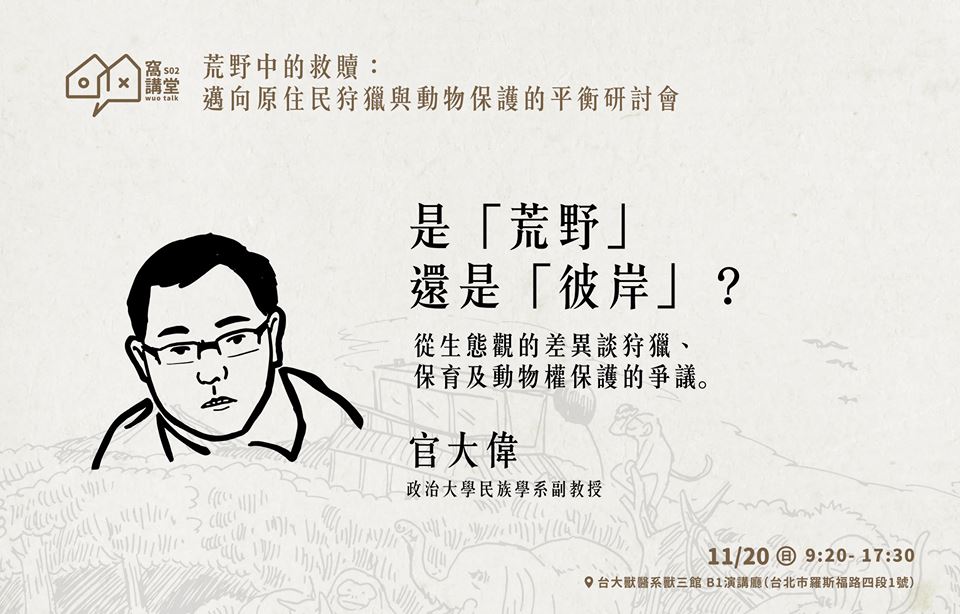

以下是裴家騏老師所做的研究,所以我就簡單說。如果我們去看魯凱族對於獵場的維護,會發現族人不能前往的地方,自然而然形成了一個保護區,也就是說,當這個保護區外面的狩獵活動大到一定程度的時候,至少在這個保護區內的獵物、動物還可以生活、生長,當數量過多的時候,牠會往外面去,跑到魯凱族狩獵的獵場裡面。它是一種對地的管理,讓食物去形成一種源源不絕的產出。

剛剛在講的這個荒野,也就是自然這件事情,它顯然是在某一些文化裡面被創造出來的東西。

地理學或者社會學討論一個觀念,就是人類社會裡面有它的秩序。社會秩序也展現在我們的空間之中,或者說,空間也強化了那個社會秩序,舉例來說,今天這個演講的場地,各位的眼光都要看著我,然後我眼光看著各位,你們每一個人如果不轉頭的話,大概只能夠看到我,對不對?你們看不到旁邊的人,但是我可以看到你們每一個人,然後我站在這個地方,比較高的講台,麥克風在我手上,燈光投在我這邊,這個空間的設計就是要讓各位聽我講話、各位不能講話,所以這個空間已經去塑造出一種權力關係,或者說,空間反映出一種權力關係。

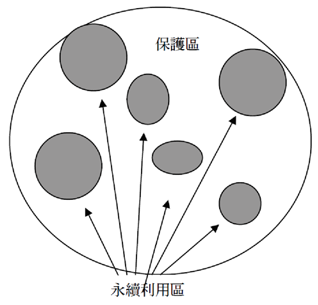

可是我們在一些空間裡面,它是失序的、違反常軌的,有一些是我們想像的投射,比如說,這張照片是中古世紀的世界地圖,如果大家仔細看的話,這個地圖的中間是什麼?世界的中心就是耶路撒冷,那世界的上方是什麼?上面就是地獄,對於地獄的想像,但丁的神曲的插畫,天堂是怎麼一回事?地獄又是怎麼一回事?我們不知道。可是我們對於天堂跟地獄都有一定的描述,這些描述就是人類社會的一個投射。除了天堂跟地獄做為一個投射之外,這個我想各位應該也不陌生,大家對於西方世界,當然這個討論也有點過度神化,西方世界對於東方的描述裡面,那個想像的東方,可能充滿異文化、熱情的、神秘的、野蠻的東方,它未必是真實的東方,很多是來自西方自己的慾望或恐懼的一種投射,我們人類很容易有一種集體的心理機制,塑造出他者,去投射我們的情感、或是我們的想像,在空間之中,也是如此。

所以,荒野呢?剛剛講那個稻田,其實根本就不自然,那個林中的小徑,它根本也就不是完全的自然,那個自然保留區,它也不自然,那我們對自然的想像到底從何而來?我們對於荒野,認為它應該是什麼樣子、秩序、規範、要求,又是從何而來?不就是我們對於人類社會應該要是什麼樣子的一種投射嗎?

所以,剛剛錢老師已經為大家做了一個很好的開場,就是,從狩獵的爭議裡面,我們大概可以看到幾種對於這件事情應該是怎麼樣的討論,比如說,像是對於動物權這樣的一種論述。

人類不應該只想到自己,人類應該也要去意識到、去理解到動物的感受,進而去思考到動物的權利,這在我看起來是一種高貴的情操,但是它也可能會有一種危險,不是所有人都是這樣子,它有可能會進入到一種過度簡化的危險,就是,當我們把人跟動物放在一個水平、放在一個比較平等的網絡位置上面來看的話,我們可能會忽略掉人類社會裡面的社會關係。比如說,當我們說要去達成動物權保護的這樣一種理想,對原住民狩獵的事情進行質疑,這樣的過程中,會不會因為過度的媒體操作,產生了更多對於原住民的誤解?或者說,我們會不會站在自己的文化想像裡面,而對原住民的文化有所誤解,也沒有看到在原住民的社會裡面,過去的這個文化的傳統,是經歷了什麼樣的過程?產生今天我們覺得有問題的那個樣子?

然而,保育又很不一樣,在談保育的時候,強調的是一種,在各個物種之間關係的網絡,生態是應該要維持一定的平衡,所以,保育不認為不能夠殺生,重點在於你要殺什麼?然後要殺多少?殺了之後能不能達成一種有效的平衡?讓整個生態的體系仍然維持有效的運作。保育與動物權的想法比較不一樣,也就是基於對生命的尊重以及對生命的平衡兩者之間,那個出發點是不同的。但是在生態保育的論述裡面,也會有一些迷失,我不是說所有人都會,但是很有可能會陷於一種科學至上的迷失,因為我們要去看,他要打什麼?他要獵什麼?或者他可以獵多少?我們要去做物種的調查、物種的計算,陷入科學計算的方法、科學至上的迷失,而忽略掉把科學當作唯一權威的危險。

回過頭去看剛剛那張魯凱族獵區的照片,大家應該可以理解,對於狩獵行為來講,重點不是這次上山要打什麼?打幾隻?而是什麼地方可以去、什麼地方不能去。也就是說,透過一種對地的規範,去形成一種對於物種或是對生活所需的一種平衡,這個在1980年代之後,叫做地景生態學,也就是說,不一定要透過數量的計算跟統計,同樣可以去討論生態學,所以如果只是拘泥於數量,可能會產生一種誤會、或是一種偏見。

剛剛講到布農族獵人上山,去打獵不是那麼容易的事情,要走的路,或是要經過的這些地方,那個路途跟困難的程度,不是大家想像的那麼容易,更重要的是,你也不一定會遇到什麼,所以對於一個狩獵的獵人來講,要遇到什麼獵物其實是要靠運氣的,那個運氣就是祝福,一種祖靈的祝福,你在狩獵的過程中,你有這個機會、有這個運氣遇到比較多的獵物,那就是一種祝福。這個祝福從何而來呢?不是憑空而來,你可以打到獵物,不是因為你的技術很好,而是因為你平常就有好的行為,因為平常有好的行為,所以在狩獵的時候得到祝福,所以狩獵不只是技術,還是你平常生活道德和信仰的實踐,所以我所認識的獵人,一個好的獵人,在部落裡面,他其實是謹言慎行。

在我看來,用所謂文化傳統的方式去解釋原住民狩獵知識的時候,它確實能在這個文化內涵裡面達到解釋它意義的結果,可是它也容易陷入一種誤解,好像文化就是一種固定不變的本質。但我相信各位也多多少少容易受到一種當代的、對於狩獵的質疑,或者說,你所謂的原住民的傳統文化,到底還剩下多少?或者是說,那個真的是你的傳統嗎?如果我們認為那是我們的傳統,所以我要去做那件事情的時候,可能會遭受到這樣的一個質疑,所以我認為真正的挑戰在這裡,當我們談資源治理的時候,要怎麼結合原住民的生態知識?要怎樣不去談文化作為一種本質固定不變的東西,而是要去看到原住民社會動態變遷的事實?因而,要從原住民社會動態變遷的這個事實裡面,去思考我們認為在剛才的幾種論述裡面,比較相對能夠找到共識的,也就說,要怎樣讓原住民的生態知識結合在當代的資源治理裡面?

(2012南山檜木事件)

所以,最後我要跟大家聊一個小小的例子,司馬庫斯在觀光經營的過程中,透過內部形成共同經營、集體的分配因而有名;另也因為2006年時發生櫸木事件而有名。簡單地講,2006年的時候,曾經有司馬庫斯的族人撿拾風倒的櫸木,就被森林警察盤查並移送到法院,後被判決有罪,但司馬庫斯的族人拒絕認罪,繼續上訴。2010年,高等法案在更審之後的判決是,這些司馬庫斯的族人去撿拾風倒的櫸木是無罪的,因為它符合原住民法裡面資源使用的行為。

我先停在這裡做結語。第一個,我認為在認識論上面,我們把荒野、自然當做一種外於社會的存在,會不會有問題?或者說我們應該去想一想,那個荒野跟自然,其實是我們對社會的一種投射?那我們怎麼看荒野?怎麼看自然?我們又怎麼看動物?我這裡所說的文化偏見,有幾個意義,第一個意義就是:A文化對B文化有偏見,一個農業的文化對於一個狩獵的文化,會產生偏見,這是一種偏見;另一種是文化是不會動的、不變的、固定的,這也是一種偏見;或者說把動物生態置於人類社會文化之外,這會不會也是一種偏見?

第二是在方法上,剛剛錢老師有提到轉型正義這件事情,我的看法有點稍微不一樣,我的看法是,過去很長一段時間,現在的資源治理的制度,當然我們今天談到動物的部分比較少,從林務局的管理,我們知道現有的制度已經有問題了,那這個失敗的制度要不要改變?那你要改變,要怎樣改變?司馬庫斯的例子,有一些人是去試著重新詮釋那個傳統,當然也是有些人跑去盜伐,或是被山老鼠控制,不管是暴力還是金錢還是毒品,在一個部落裡面,它其實不是均質而是動態變化。我們現在的問題是,如果制度,現有的制度失靈了,我們要跟誰合作?我們要支持哪一種?或是我們就不變,就繼續這樣子下去?如果我們是要找到一個common ground,跟部落裡面有合作的可能的話,我們不是要把文化當作一個不變的事情,而是說,透過一個好的制度的安排,讓部落跟環境之間的關係不斷地調整,然後去創造出一個符合當代的規範。

講者回覆現場提問

裴家騏:

我覺得永續、自主管理或自治等,現在基本上都是暗盤,我覺得,如果我們願意考慮除罪化這件事情的話,我相信很多事情都會浮上檯面,讓我們大家可以去檢視它的自主管理跟在地管理的內涵,但我們現在幾乎沒有辦法實行,因為我們沒有要考慮除罪化,這也是今天為什麼我把這個問題帶來的原因,就是我們要不要考慮除罪化,我不覺得是開放的。

陳張培倫:

我一直認為,想要延續狩獵文化的話,需要國家跟地方要協力,要賦權給小的部落,實際去觀察、實際操作,看看這樣的辦法是不是可以的?這樣做的話,我才可以驗證,比方說,我們現在狩獵的辦法是不是合理的?我覺得,這個部分應該回應到一個部落他們真正關心的人,跟各方的專家,如動保、公共行政圈的朋友合作,比如說,我提一個例子,如果說部落自主管理的話,大家一定會說槍枝要怎麼管理?我們對,台灣人對槍枝之間有一個恐懼感,可是這樣一個恐懼感是不是部落可以自己去管理的?其實過去是可以的,那現在是不是可以?有沒有可能讓這個部落重新去發展它的能量去做,重新思考這個狩獵文化要怎麼推下去?這是我的一個小回應,謝謝。

王毓正:

當我們在談論要不要除罪化的時候,我們真的有徹底去思考過入罪化是適當的嗎?我們到底是要處罰還是管理?我們是要把人抓起來關,還是真的要想出一個有適應性的管理機制?我們沒有去懷疑這件事情,相對來講我們好像變成,今天要無罪化,反而要搬出更多正當的理由,我覺得這個問題很奇怪,國家要剝奪、限制,應該要先去正當化自己的理由,而不是說你先剝奪、限制了之後,才說我現在要解禁必須要找到更多的理由,我覺得這個在思考上面,不只是原住民,所有的公民的權利,用這種慣行的方式去作規範是很顛倒。再來,我們的管理機制如果還有爭議、如果還在討論過程當中,卻有人已經被判刑了,我覺得這也是一件很諷刺的事情,以上謝謝。